目次

① 福祉用具使ってますかっ … 今井卓馬

② 劇団酒季に参加してみて … 小野寺恭一

③ 新理事紹介

⑴ 県士会活動を担うことへの思い … 佐々木俊二

⑵ 宮城県内で作業療法士として働いて … 金澤聡

⑶ 地域で求められる作業療法士へ … 大塚英樹

① 福祉用具使ってますかっ 第三報

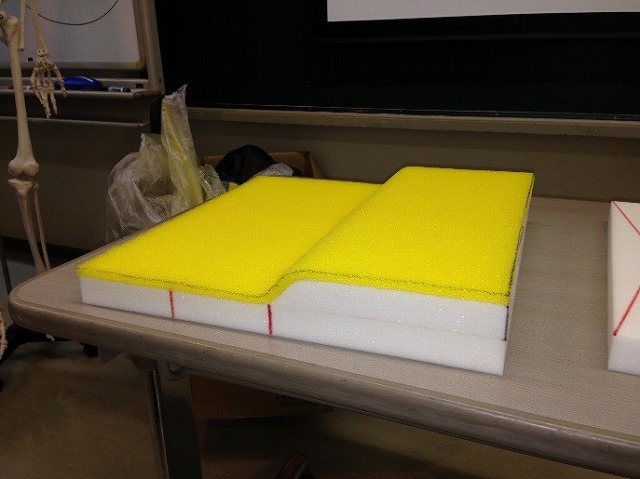

「車椅子選定のプロセス」 「車椅子クッションの適合について」

福祉用具相談支援委員会 公立黒川病院 今井 卓馬

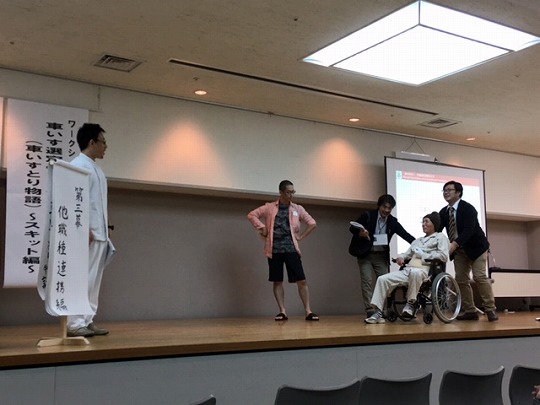

去る、平成29年10月21日に仙台市シルバーセンターにて「福祉用具の日」記念イベントが開催されました。宮城県作業療法士会 福祉用具相談支援委員会としては三回目の参加となり恒例行事となりました。今回は、午前に「車いす選定のプロセス」、午後に「車いすクッションの適合について」の二題をそれぞれ、委員会メンバーが寸劇とスライドを交えながら行いました。

当日の、参加者は作業療法士協会の方を中心に午前、午後合計で90名程になりました。

寸劇の内容は患者さん、家族の要望を他職種連携で四苦八苦しながらも解決し、最適な福祉用具を選定していくというものでした。随所にユーモアを交えた喜劇方式で行い、参加した福祉用具メーカーの方によると、日頃体験する〝あるある〟ネタが満載で楽しかったとの感想を頂きました。また、福祉用具の選定方法を寸劇という手法で紹介するのは全国的にも大変珍しいとのことでした。

当日までに何回も集まり「こんな風にしたら皆が喜ぶんじゃない?」「こうしたら分かりやすいんじゃない?」など構想を練り、衣装を準備しました。劇が始まる前の体験したことがない緊張感、終わった後の味わった事がない妙な疲労感。初めてづくしの体験でしたが、違う職場で働く県士会の方達と一つのモノを作り上げるのは本当に面白いな~と思いました。良い刺激を沢山もらえ、これまで以上に仲間意識が強まった今回のワークショップだったと思います!

ご利用者、家族の方々のためにも、またこの様なワークショップを開催し、今後、県士会の方々と一緒に福祉用具についてお話できる機会があれば良いなと思います。

今回のシルバーセンターでの寸劇を皮切りに各ブロックを行脚して回るなんてのも面白いかもしれませんね。

② 劇団酒季に参加してみて

福祉用具相談支援委員会 石巻健育会病院 小野寺 恭一

10月21日に開催された「福祉用具の日」記念イベントに、宮城県作業療法士会・福祉用具相談支援委員会で構成される“劇団酒季”の一員として初めて参加しました。ワークショップとして2部公演で「車椅子選定のプロセス」と「車椅子クッションの適合について」、OTの役割や関わり方について寸劇を行いながら説明をさせて頂きました。

普段何気なく行っている福祉用具の選定。歩行が困難な方にとって生活の一部となる車椅子、クッションの選定について、再度考えさせられる公演になったと思います。リハビリ関係者のみならず、業者様や一般の方にも見ていただき、たいへん好評であったと聞いております。OTとして福祉用具の知識を知っておくことは大切であり、それを患者様・ご家族様に適したものを提示・提供するのも重要な役割と考えております。今回の経験をもとに、必要とされる方に適切に提供できるよう取り組んでいきたいと思います。

最後に、福祉用具相談支援委員会では福祉用具に興味がある方や一緒に活動してみたいという方を募集しております。「わからない」、「難しいのでは?」と考えている方もいると思いますが、悩んでいるのであればまずは参加してみませんか?私も今年加入したばかりですが、今後も様々な活動を通して皆様と学んでいくことが出来ればと考えております。

③‐⑴ 新理事挨拶 県士会活動を担うことへの思い

川崎こころ病院 佐々木 俊二

研修会やブロック活動、委員会活動、学会の手伝いなどで県士会の皆様にいつもお世話になっております。このたび、宮城県作業療法士会 事務局担当理事を拝命いたしました。以前は、平成15年から平成20年まで広報部担当理事として県士会ニュースや、ホームページの運営など行っていました。今回は、広報部だけでなく事務局の仕事を担当させていただきます。事務局は、研修会や学会などを企画運営する部署と比べると目立たない印象ですが、県士会活動を下支えする重要な仕事だと考えています。いつも、研修会などを企画・運営する多くの方にお世話になっている分を少しでも返していきたいと思っています。とわいえ、まだまだ事務局の仕事を覚えられておりません。周囲の人たちに支えてもらっていることを自覚して、自分ができることを行いたいと思います。

③‐⑵ 新理事挨拶 宮城県内で作業療法士として働いて

仙台リハビリテーション専門学校 金澤聡

雪もちらつき寒さも増してきましたが、皆様、いかがお過ごしでしょうか。私はOTとして17年目になりますが、臨床の16年間は主に身体障害全般に関わらせていただき、一部は発達障害・精神障害の分野で関わらせていただきました。特に東北大学病院、栗原市立栗原中央病院では多くの高次脳機能障害の患者様と接する機会をいただきました。関わっていくうちに、高次脳機能障害の患者様・ご家族が困っている現状を知り、宮城県内での支援体制が不十分なことを感じました。そのため栗原では高次脳機能障害地域支援拠点病院として活動し、北部保健福祉事務所や栗原市の保健師さんや、数少ない支援施設のコロンブスさんと連携し、在宅・復職支援に取り組ませていただき、時にはジョブコーチと一緒に、患者様の職場訪問をしたこともありました。生活は一生続いていくため、シームレスな支援体制が必要であり、その中で作業療法士でなくてはできないことが多くあったと感じています。

今年度から教育の場に身を移し、仙台リハビリテーション専門学校で教員として働かせていただいております。長らく現場で患者様と接してきましたが、教員としては新人であり、日々勉強させていただいております。未来の作業療法士に胸をときめかせ、目を輝かせて学校生活を送っている学生の姿に力をもらい、日々過ごさせていただいております。

また、今年度から宮城県作業療法士会の理事として活動させていただき、こちらも新人として、日々勉強させていただいております。宮城県に来てからは11年になりますが、これまでの経験を踏まえて、会員の意見が反映されるように、また、スムーズに運営が進むように尽力させていただきたいと思っております。今後ともよろしくお願いいたします。

③‐⑶ 新理事挨拶 地域で求められる作業療法士へ

せんだんの丘 ぷらすあらい 大塚英樹

今期より、宮城県作業療法士会の理事を拝命しております、せんだんの丘ぷらすあらいの大塚英樹と申します。年齢の割に経験は浅く、理事の中では唯一、協会番号は2万番台です。まだまだ浅はかなところはございますが、若い(年齢ではなく、協会番号です)からこそできることを精一杯、やり遂げたいと思っています。

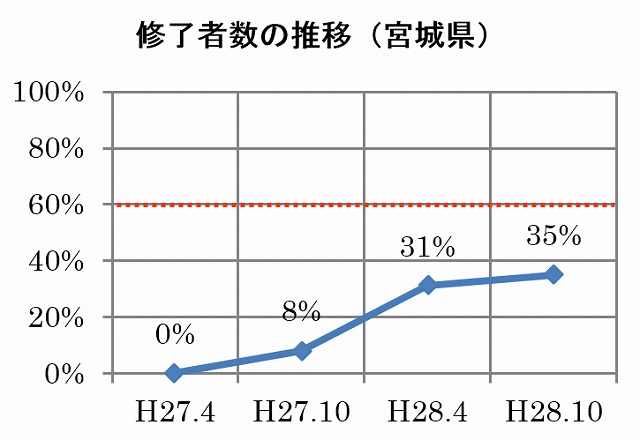

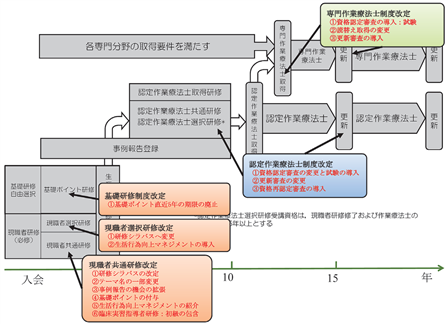

私は今、介護予防・日常生活支援総合事業、いわゆる総合事業の中で作業療法を実施しております。仙台市では平成29年4月から開始されました。全国的には数年前から動き出している制度ですが、私の周辺では理解が進んでいるとは言えない状況です。

一方、総合事業を含む地域支援事業という大きな枠組みには、作業療法士をはじめ、リハビリテーション専門職に、とても大きな期待が込められています。

今後、地域支援事業や総合事業は、少子高齢化が進むにつれ、需要が大きくなっていきます。会員の皆様においては、所属や居住地の保険者の動向に注目し、自らの作業療法が地域の方々にとって必要なものとなるよう、宮城県作業療法士会と共に切磋琢磨して頂きたいと思います。

よろしくお願いいたします。

編集後記

今年も残すところ僅かとなってきました。私の職場では、医療・介護保険同時改定もあり、来年度に向けてバタバタと動き出しています。当に、師走!本当は、のんびりと新年を迎えたい気持ちなのですが、そうもいかないようですね。今年は趣味でストレス発散方法でもある旅行で、草津温泉や八丈島に行きました。感染流行の時期でもあるので、上手いことストレス発散をしながら、免疫力を保たないとですよね。今度はどこに旅行に行こうか考え中です。皆さんも、感染に十分注意をし、良いお年をお迎え下さい。

広報部では部員を募集しています!ニュース作りや、広報活動に興味がある方はぜひご連絡を下さい!中山